Bei der Isla de las Muñecas – wörtlich übersetzt „Insel der Puppen“ – ist der Name Programm. Die Insel ist eine Art riesige Puppenausstellung. Wer Puppen liebt und nicht gleichzeitig Fan von Horrorfilmen ist, könnte sich jedoch angewidert abwenden. Statt süßer Spielzeugpuppen oder hochwertiger Sammlerpuppen finden sich in Bäumen aufgehängt gruslige, teilweise verstümmelte Puppen. Der einzige Bewohner der Insel soll sie angebracht haben, um den bösen Geist eines Mädchens zu vertreiben, das ursprünglich in der Nähe der Insel ertrunken sein soll. Heute ist die Insel eine Touristenattraktion.

Lage der Insel

Die Insel liegt im Süden von Mexiko-Stadt, etwa 23 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine Insel in Dreiecksform mit einer Kantenlänge von rund 150 Metern. Es gibt eine Vielzahl an Nachbarinseln.

Ursprünglich befand sich hier ein flacher See, der Lago de Xochimilco, der inzwischen weitgehend trockengelegt wurde. Heute ist hier der gleichnamige Stadtbezirk Xochimilco. Hier findet sich ein ganzes Netz von Kanälen. Aus dem ehemaligen See wurde eine Moorlandschaft, die heute unter Naturschutz steht.

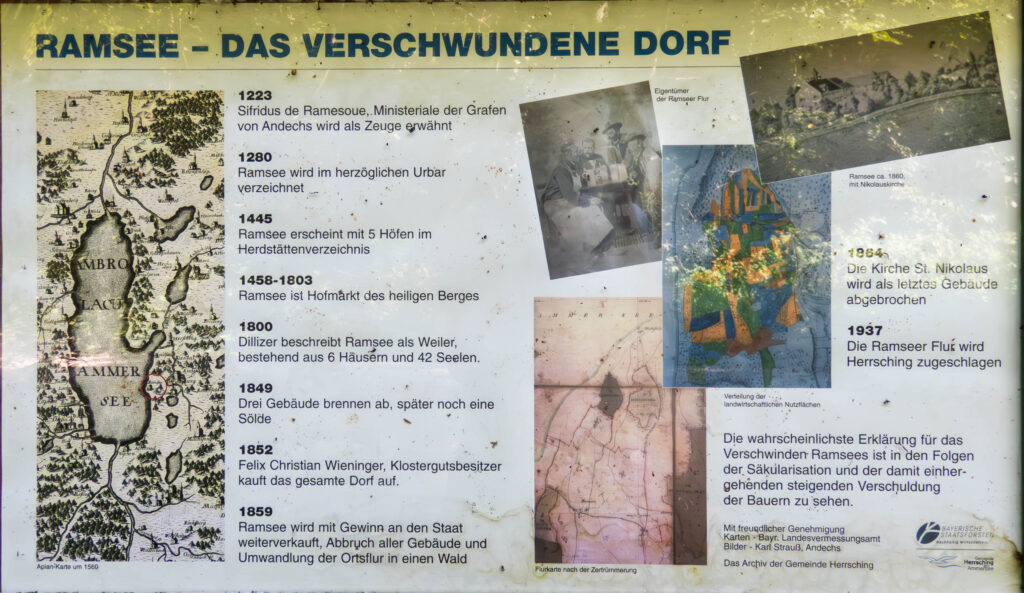

Die Legende

Der Blumenzüchter und Fischer Julián Santana Barrera soll der einzige Bewohner der Insel gewesen sein. Er berichtete, dass 1951 vor dem Inselufer ein kleines Mädchen ertrunken sei, dessen Leiche er am Ufer gefunden habe. Er sei in Panik verfallen und habe sich von dem Geist des Mädchens verfolgt gefühlt. Er will Schreie und Rufe nach Spielzeug von ihr vernommen haben. Anfangs habe er weggeworfene Puppen gesammelt, die er in den Kanälen gefunden habe, um den bösen Geist des Kinds zu besänftigen. Doch der Geist des Mädchens gab keine Ruhe. Barrera soll dann begonnen haben, die Puppen zu verstümmeln und zur Geisteraustreibung in die Bäume gehängt haben. Es entstand eine beträchtliche Gruselsammlung mit fast 1.000 Puppen. Teilweise fehlten den Puppen Augen und Gliedmaßen.

Seit Mitte der 1990er-Jahre wurde die Insel bei Touristen immer beliebter. Vor allem Jugendliche übernachten als Mutprobe auf der Insel und hängen wie auch andere Urlauber neue Gruselpuppen auf. Barrera nahm Geschenke von Touristen an, aber kein Geld.

2001 ist Barrera an der gleichen Stelle ertrunken, an der er exakt 50 Jahre zuvor das tote Mädchen gefunden haben will. Bei der Todesursache gibt es keine Einigkeit: In einer Variante war Barrera betrunken, in der anderen hatte er einen Herzinfarkt erlitten.

Die Insel heute

Doch der Puppenkult nahm jetzt erst richtig Fahrt auf. Das Gebiet wurde touristisch erschlossen und es werden kostenpflichtige Bootsfahrten zur Insel angeboten. Den Gruselfaktor à la Chucky, Robert the haunted doll und Annabelle selbst gibt es auch nicht mehr umsonst, sondern es wird harte Währung für das Betreten der Spukinsel verlangt. Einziger Inselbewohner ist nun Anastacio Santana, der Neffe Barreras.

Für Fans wird es sich aber lohnen, denn es wird wirklich wahrlich Schauriges geboten. Inzwischen ist die ständige Puppenmesse auf über 2.500 Exemplare angewachsen.

Vielen älteren Puppen – einige stammen noch aus der Anfangszeit ab 1951 – wurde durch die jahrelange Sonneneinstrahlung zugesetzt, was sie noch unheimlicher macht. Bei manchen ist die Oberfläche versengt oder wirft Blasen wie bei Brandopfern. Einige Puppen wirken zwar lebendiger, aber umso grusliger. Es wird berichtet, die Puppen bewegten Köpfe und Gliedmaßen und machten schaurige Geräusche. Aber mehr als ein Schaukeln beweglicher Puppenteile im Wind wird das wohl kaum sein.

Auch über mysteriöse Stimmen wird immer wieder berichtet. Die ursprünglichen aufgehängten Puppen hatten sicherlich keine Sprachfunktion, auch wenn Thomas Edisons Phonographenpuppe, die 1890 auf den Markt kam, bereits die Fähigkeit zu sprechen besaß. Denn erst ab den 1960er-Jahren verbreitenden sich sprechende Puppen in größerer Anzahl, waren aber noch sehr teuer. Heute aber gibt es bereits für ca. 20 Euro Puppenmodelle, die ihre Besitzer und Umfeld mit einer solchen Beschallung beglücken oder nerven. Da immer wieder Puppen auf der Insel postiert werden, sind darunter auch welche mit Sprachfunktion. Aber die Batterien halten nur sehr begrenzt, sodass die Puppen schnell wieder verstummen. Durch elektronische Fehlfunktionen und vorhandene Restladungen kann es aber prinzipiell zu späteren zeitweiligen akustischen Effekten kommen. Die meisten Berichte über Geräuschphänomene dürften aber natürliche Ursachen nichtelektronischer Art haben. Wer an Geister glaubt, hört aber vielleicht ja doch Stimmen, die nicht von dieser Welt sind.