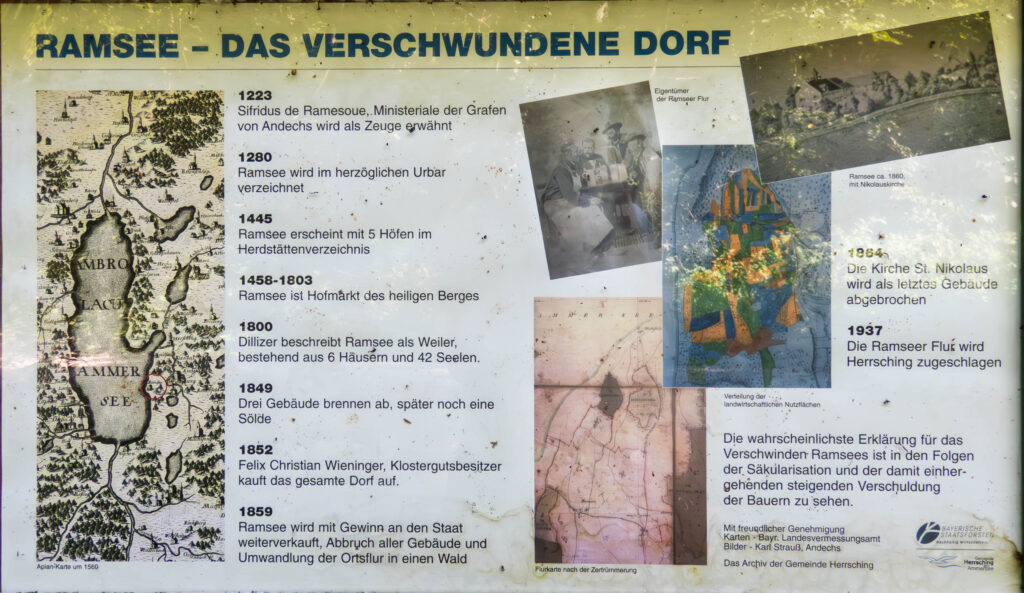

Im Münchner Kreuzviertel stand einst der Jungfernturm. Auch wenn er als Geschützturm der Stadtbefestigung errichtet worden war, erlangte er seinen schaurigen Ruf eher durch die Berichte über Folterungen und Hinrichtungen unter Einsatz der Eisernen Jungfrau, daher auch sein Name. Die Todesurteile sollen im Turm gesprochen worden sein.

Der Turm wurde 1493 zwischen der zweiten Stadtmauer und der ihr vorgelagerten Zwingermauer erbaut. 1791 wurde die Festungseigenschaft Münchens aufgehoben. Der Turm hatte dann keinen Sinn mehr und wurde wurde 1804 bis auf wenige Reste abgerissen.

Architektur

Der Jungfernturm war ein wuchtiger Turm mit steilem Satteldach. Sein Standort befand sich nordöstlich der Salvatorkirche zwischen innerer und äußerer Stadtmauer. An der Stelle, an der er äußere Stadtmauer hinausragte, war seine Form halbrund. Er stand direkt vor dem die Stadt umgebenden Wassergraben. Statt Fenster gab es Schießluken.

Spuk

Eine angeblich im Jungfernturm hingerichtete Person war der Hauptmann Franz von Unertl. Obwohl damals die Festungseigenschaft schon aufgehoben worden war, soll er am Abend des 06. Januar 1796 aus einem Gasthaus mit einem einspännigen Pferdewagen abgeholt und zum Jungfernturm gebracht worden sein. Am 07. Januar um 3 Uhr morgens soll die Hinrichtung vollzogen worden sein. Die Legende besagt, dass sich, wenn sich die Todesnacht vom 06. auf den 07. Januar jährt, Franz von Unertl in der Jungfernturmstraße einen spektakulären Auftritt als Gespenst hat – in Frack und Lederstiefeln.

Zweifel am Einsatz der Eisernen Jungfrau

Für den generellen Einsatz von Eisernen Jungfrauen vor dem 19. Jahrhundert (also 1800 bis ca. 1830) gibt es jedoch keine guten Hinweise. Daher kommen erhebliche Zweifel auf, ob so ein fürchterliches Werkzeug überhaupt je im Jungfernturm zur Anwendung kam, denn 1804 gab es den Turm ja schon nicht mehr.

Dennoch hält sich beim Jungfernturm die Legende einer besonders grotesken und abartigen Hinrichtungsmethode mit einem Tötungsinstrument, das die Todeskandidaten aber keineswegs durchbohrt haben soll. Streng genommen war es also keine Eiserne Jungfrau.Viel mehr kam eine Statue der Jungfrau Maria zum Einsatz. Diese soll in ihrem Inneren zwar keine Nägel und Dornen gehabt haben, aber ihr Herz war auch nicht wirklich gütig, wie wir nun sehen werden.

Statt den Tod im Inneren der Statue zu finden, musste der Todeskandidat diese küssen, woraufhin sich eine Klappe geöffnet haben und dieser in den Kerker hinabgestürzt sein soll. Wie die Verurteilen dann zu Tode gekommen sein sollen, ist nicht überliefert. Auch für diese Hinrichtungsart, bei der die Todeskandidaten immerhin noch einen letzten – kalten – Kuss abgeben durften bzw. mussten, gibt es keine Belege.

Andere Erzählungen berichten, es sei im Jungfernturm sehr wohl eine Eiserne Jungfrau eingesetzt worden. Dabei soll der Verurteilte durch eine Falltüre in die darunterliegende Eiserne Jungfrau gestürzt und von dieser zerfleischt worden sein.

Wahrscheinlicher ist es jedoch, das der Turm nur als Gefängnis benutzt wurde und dort keine Hinrichtungen vollzogen wurden. Es bleibt nur die gruslige Geschichte.

Die Eiserne Jungfrau

Auch wenn diese perverse Apparatur im Münchner Jungfernturm nicht zur Anwendung kam, lohnt es sich, sie einmal zu durchleuchten. Wie erwähnt, ist ihr Einsatz im Mittelalter nicht belegt, dennoch haftet ihr ein mittelalterlicher Ruf an. Aber es gibt Berichte, dass der spartanische Tyrann Nabis um 200 v. Chr. ein ähnliches Gerät als Strafe für Erpressung und Mord verwendet haben soll. Besonders grausam: Die Nägel und Dornen waren nicht lang genug, um einen schnellen Tod herbeizuführen. So wurden lebensnotwendige Organe nicht durchbohrt, aber die Nägel und Dornen drangen tief genug ins Fleisch ein, um einen langsamen, besonders qualvollen Tod zu bewirken.

Schlappe 1.000 Jahre später soll der abbasidische Wesir Ibn al-Zayyat eine hölzerne, ofenähnliche Truhe, die innen mit Eisenspitzen bewehrt war, zur Folter und Tötung konstruiert haben. Er machte dann tragischerweise bei seiner eigenen Hinrichtung im Jahr 847 mit ihr Bekanntschaft.

Die berühmteste Eiserne Jungfrau ist die Nürnberger Jungfrau, die 1515 entwickelt worden sein soll. Bei ihr soll die Leiche danach durch eine im Boden befindliche Öffnung in den darunter liegenden Fluss gefallen sein. Eine Kopie der Apparatur steht im Mittelalterlichen Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber. Das Original wurde 1944 bei einem Bombenangriff zerstört. Heute geht man davon aus, dass die Nürnberger Jungfrau erst im 19. Jahrhundert gebaut wurde, um die mittelalterlichen Praktiken übertrieben darzustellen. Die Hinrichtungsart soll übrigens „Der Jungfernkuss“ genannt worden sein. Das kommt uns jetzt bekannt vor, mit dem Unterschied dass es bei der Nürnberger Variante offenbar nur ein Name ist, es also keinen Kuss gegeben haben soll. Das macht den Kuss beim Münchner Jungfrauenturm nicht unbedingt glaubwürdiger.