Die selige Mechtildis und der selige Rathardus

Wenn wir irgendwann nicht mehr sind, dann lassen sich die meisten von uns verbrennen oder ihren Körper per Erdbestattung unter die Erde bringen. Die Asche kommt dann in ein Urnengrab oder wird verstreut, z.B. auf dem Meer oder auf einer dafür vorgesehen Wiese. Auch wenn man seinen posthumen Aufenthaltsort höchstwahrscheinlich selbst nicht mehr mitkriegt, können sich wohl die wenigsten vorstellen, dass ihre sterblichen Überreste in Gestalt der Gebeine oder gar eines einbalsamierten Leichnams öffentlich ausgestellt werden. In Deutschland und den meisten Ländern wäre das nach heutiger Gesetzeslage ohnehin nicht erlaubt.

Bei der christlichen Kirche hat die Aufbewahrung von sterblichen Überresten und die dazugehörige Zurschaustellung jedoch eine lange Tradition. Wenn es sich um die kompletten Gebeine oder einen einbalsamierten Körper handelt, spricht man von Ganzkörperreliquien. Häufig wurden auch nur der Schädel oder auch nur einzelne mumifizierte Organe für die Nachwelt erhalten. Das ist nicht etwa ein finsterer Brauch des Mittelalters. So wurde das Herz des 2005 verstorbenen Papstes Johannes Paul II. ebenso zur Reliquie und wanderte in eine Urne, die in der Kapelle der Polnischen Kardinalskollegium in der Basilika St. Peter im Vatikan aufbewahrt wird. Man spricht hier von „getrennter Bestattung“. Für die Öffentlichkeit ist die Urne aber nicht zugänglich. Nach dem Tod des Papstes gab es einen Streit, so hatte Polen Anspruch auf das Herz reklamiert.

Körperreliquienkulte sind nicht nur im Christentum verbreitet. Buddha etwa wurde eingeäschert. Asche, Knochen und Zähne wanderten separat an verschiedene Dynastien Nordindiens, wurden aber nicht ausgestellt, sondern in Hügelgräbern bestattet (Teilbestattung). Ein Zahn von Buddha wird in einem Tempel aufbewahrt. Das Schmuckkästchen mit der Zahnreliquie ist ausgestellt aber den Inhalt darf niemand sehen.

Nicht immer ist diese Praxis religiös motiviert. Auch der einbalsamierte Leichnam Lenins wurde für die Nachwelt erhalten.

Ein besonders aktuelles Beispiel sind Dr. Gunther von Hagens’ Körperwelten zu nennen, bei der menschliche Körper als plastinierte Exponate auf Wanderausstellungen zu sehen sind. Hierbei handelt es sich aber nicht um Personenkult, sondern es steht im Vordergrund, Laien Einblick in die menschliche Anatomie zu ermöglichen, wenngleich auch immer wieder der Vorwurf von Effekthascherei erhoben wird.

Persönlicher Hintergrund

Meine Mutter trägt den seltenen Namen „Mechtildis“. In genau dieser Schreibweise. Der evangelische Seelsorger Hartmut Th. im Seniorenheim, in dem meine Mutter untergebracht ist, gab mir einen guten Tipp, ich sollte doch mal nach Dießen am Ammersee fahren, da gäbe es etwas zu sehen, das mit den Namen meiner Mutter in unmittelbarer Verbindung stünde. Das sagte ich nicht nein.

Das Marienmünster in Dießen am Ammersee

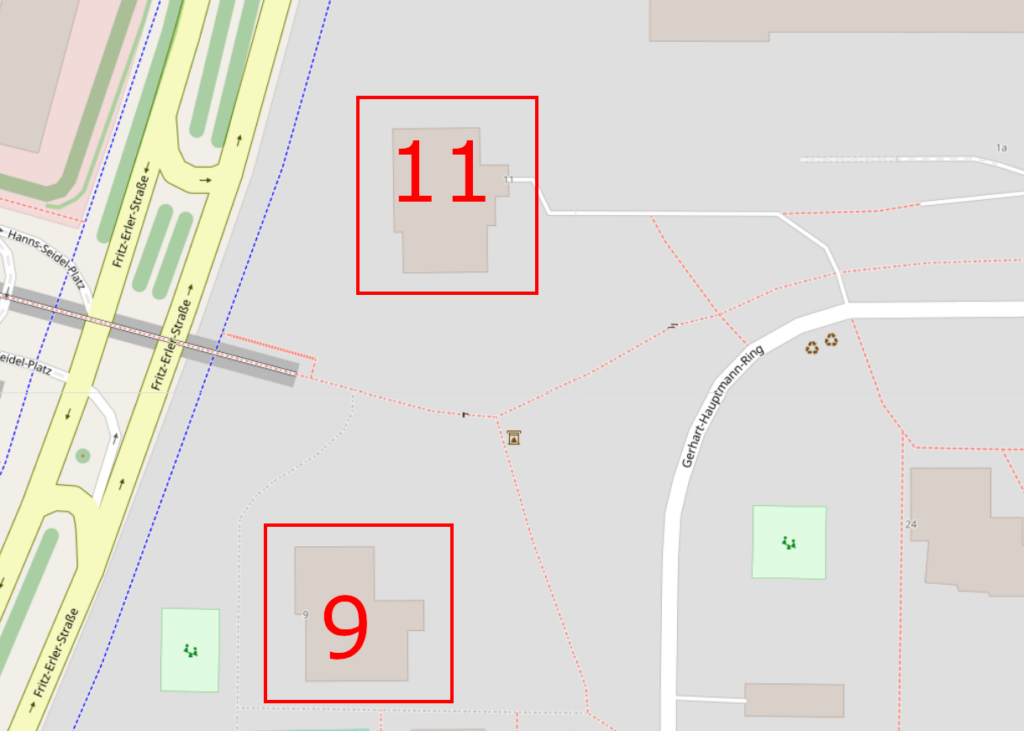

Heute geht es um zwei Persönlichkeiten, die anders bestattet sind als andere. Im Marienmünster in Dießen am Ammersee (Bayern) sind die Gebeine der seligen Mechtildis (* um 1125 in Dießen am Ammersee; † 31. Mai 1160 ebenda) und des seligen Rathardus (* 815 in Andechs, † um 900, der Tag ist bekannt: 8. August) zu bewundern. Sie werden in einem Glasschrein aufbewahrt. Links liegt Mechtildis, rechts Rathardus.

Besonders gruslig sieht Mechtildis nicht aus, denn Knochen sind keine sichtbar. Sie ist eingekleidet, ihr Gesicht ist bedeckt, auch trägt sie Handschuhe. Bei Rathardus sind dagegen zumindest die Hände frei, was ihm eine etwas makaberere Erscheinung verleiht.

Das Marienmünster wurde neben St. Stephan ab 1720 gebaut. Der Oberteil des Glockenturmes wurde 1827 durch einen Blitzschlag zerstört. Als Ersatz kam ein simpler Aufsatz. erst 1985/86 wurde der ursprünglich Turm rekonstruiert.

Die selige Mechtildis

Etymologie

Der Name bedeutet „die mächtige“ Kämpferin. „mecht“ steht also tatsächlich für „mächtig“, der Rest leitet sich aus dem Altdeutschen „hiltja“ ab, das „Kampf“ bedeutet.

Den Namen gibt es in verschiedenen Schreibweisen. Der Schreibweise „Mechtildis“, die an ihrem Glasschrein steht, soll hier der Vorrang gegebenen werden. Aber es existiert auch die Schreibweise „Mechthildis“ mit dem zweiten „h“ und natürlich die Abkürzung „Mechthild“. Auch „Mathilde“ ist davon abgeleitet. Die Quellenangaben am Ende des Artikels zeigen deutlich, dass der Name auch in Verbindung mit der seligen Mechtildis sehr uneinheitlich verwendet wird; jede Quelle hat eine andere Schreibweise.

Ihr Leben

Mechtildis war die Tochter des Grafen Berthold II. von Andechs. Sie hatte sechs Geschwister bzw. Halbgeschwister, darunter Berthold III. von Andechs († 1188), Otto VI. von Andechs († 1196, Bischof von Brixen und von Bamberg) und Euphemia († 1180, Äbtissin von Kloster Altomünster). Mit fünf Jahren wurde sie in das damalige Kanonissenstift St. Stephan in St. Georgen (Dießen) aufgenommen, das von ihrem Vater sowie Otto von Wolfratshausen gestiftet worden war. (Als „Kanonissin“ wird eine Frau bezeichnet, die in einer geistlichen Gemeinschaft in einem weltlichen Frauenstift lebt. Sie legt dabei kein Ordensgelübde ab.)

Sie soll nie Fleisch gegessen, nie Wein getrunken und auch nie gebadet haben. Auch soll sie nie Arzneien genommen haben. Es wird weiterhin berichtet, dass sie extrem fromm gewesen sei, pünktlich und gehorsam, demütig. Nach dem Tode der Oberin wurde sie, noch ganz jung, gegen ihren Willen zur Oberin ernannt. Sie soll dann noch mehr gebetet und noch bescheidener gelebt und noch öfter gefastet haben.

Mechtildis wurde später Novizenmeisterin des Stiftes. Bischof Konrad von Augsburg war von der Frömmigkeit Mechtildis’ überzeugt und wollte sie in das Kloster Edelstetten bei Ursberg als Oberin holen. Dieses 1126 gegründete Kloster war nach dem Tode der Stifterin Gisela vom Verfall bedroht. Doch Mechtildis weigerte sich zunächst. Durch einen Erlass von Papst Anastasius IV wurde sie jedoch faktisch zum Wechsel gezwungen. Ihr Aufgabe bestand darin, das Kloster zu reformieren, da der Zustand von Konvent und Klosteranlage schlecht war.

Mit ihrem sanften Wesen konnte Mechtildis dort überzeugen, führte aber eine strenge Klausur ein. Sie erlangte schnell den Ruf einer Heiligen. Sie soll eine besondere Gabe der Krankenheilung beherrscht haben. Einem Stummen soll sie die Sprache zurückgegeben haben, ferner soll sie Besessene von Dämonen befreit haben.

Doch bei Reformierung des Klosters war sie glücklos. Sie wollte offenbar auch die Augustinerregel einführen, traf dabei aber auf Widerstände der adeligen Stiftsdamen.

Mit 34 erkrankte sie sehr schwer (an welcher Krankheit, verraten die Quellen nicht) und ging nach Dießen zurück, wo sie kurz darauf verstarb.

Mechtildis’ Exhumierung

Um 1200 wurde ihre Vita verfasst. Der längst aufgekommene Mechtildiskult war der Grund dafür, dass man sie 1468 exhumierte und ihre Gebeine in geschmückter Form in dem erwähnten Glasschrein der Öffentlichkeit zugänglich mache. Diese Form der Exhumierung wird auch als „Erhebung der Gebeine“ bezeichnet.

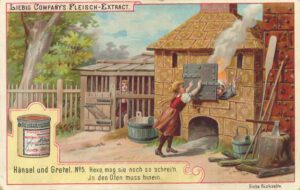

Die Fotostrecke zeigt den Glasschrein der Gebeine der seligen Mechtildis.

Mechtildisbrunnen

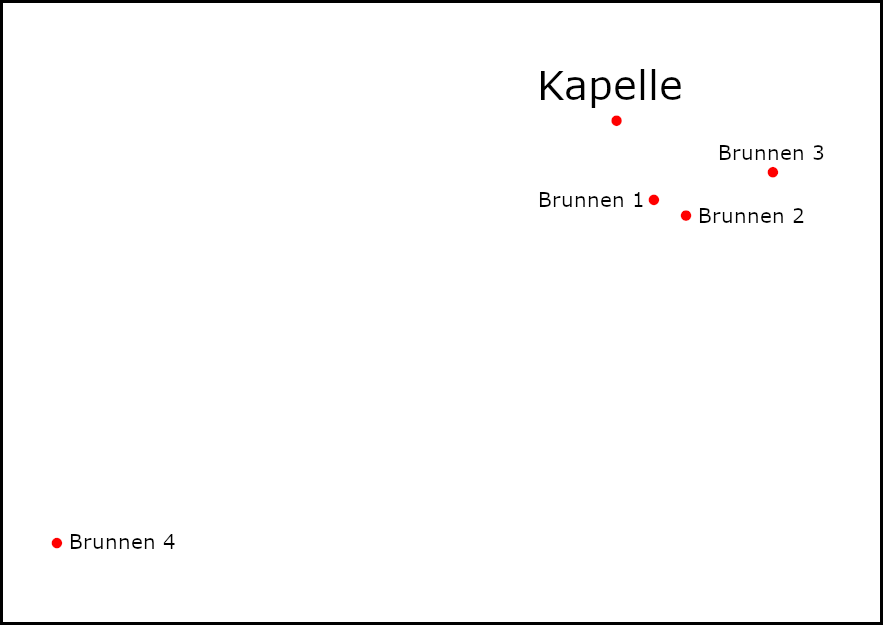

An der Stelle der früheren Sconenpurch bei Dießen (der Burg, in der Mechtildis geboren wurde) befindet sich heute ein Gedenkstein. Nicht weit davon entfernt wurde eine Burgkapelle errichtet. Ein Stück unterhalb der früheren Burg entspringt im sogenannten Mechtildisbrunnen eine Quelle. Diese soll heilende Wirkung haben, besonders bei Augenleiden.

Mechtildis’ Haare

Die Selige soll ihr ganzes Leben schönes, langes und blondes Haar gehabt haben. Ihre Haare wurden noch bis ins 19. Jahrhundert in Dießen aufbewahrt. Was dann mit den Haaren geschehen ist, darüber schweigen sich die Quellen aus.

Mechtildisstein

Im Vorraum des Marienmünsters befindet sich der sogenannte Mechtildisstein. Auf diesem soll sich Mechildis ausgeruht haben. Das Berühren des Steins soll nach dem Volksglauben bei Kopfschmerzen helfen.

Patronin

Heute gilt Mechtildis als Patronin gegen Gewitter und gegen Augenleiden.

Der selige Rathardus

Der Name bedeutet „der starke Ratgeber“. Rathardus war ein Priester und soll in Dießen ein Priesterhaus sowie die Kirche St. Georgen gestiftet haben Dort soll er mit anderen Geistlichen nach der Regel der Augustiner-Chorherren gelebt haben. Mitte des 10. Jahrhunderts wurde Rathardus‘ Kloster an St. Gorgen von den Ungarn verwüstet. 1013 wurden Rathardus‘ Gebeine auf angeblich wundersame Weise aufgefunden. Das Kloster an St. Gorgen wurde danach neu gegründet und um 1123 an die Stelle des heutigen Marienmünsters verlegt.

1980 wurde bei Restaurierungsarbeiten an der Kirche St. Georgen ein Teil der ursprünglichen Kirche von 815 wiederentdeckt. Dieser Teil wurde nun als sogenannte Ratharduszelle zugänglich gemacht.

Die Fotostrecke zeigt den Glasschrein der Gebeine des seligen Rathardus.

Reliquienkult bei der Kirche

Der Körperreliquienkult bei der katholischen und orthodoxen Kirche hat seinen Ursprung in der Bibel. Dort steht, dass „Objekte“, zu denen es einen Bezug zu verehrungswürdigen Personen gibt, eine wundersame Wirkung hätten. Vor allem geht es dabei um spontane Heilungen und andere Wunder. Bei den Objekten kann es sich um Körperreliquien wie Gebeine oder Blut handeln aber auch um Gegenstände wie Kleidung.

Im Alten Testament wird berichtet, ein Toter sei in das Grab des Propheten Elischa geworfen worden. Sobald der Tote die Gebeine Elischas berührt hätte, wäre er wieder lebendig geworden und hätte sich aufgerichtet. Auch im Neuen Testament gibt es vergleichbare Erzählungen.

Thomas von Aquin (* 1225, † 1274) hat dazu eine These. Nach seiner Meinung seien Reliquien eine Art Vergrößerungsglas, das die glorreichen Strahlen von Gottes Gnade bündelte. Dabei soll nicht der Knochen oder ein Kleidungsstück selbst das Wunder initiieren, sondern Gott soll durch die Reliquie handeln.

Martin Luther lehnte diesen Kult ab und bezeichnete Reliquien als „alles tot‘ Ding“. Entsprechend gibt es in der evangelischen Kirche keinen Reliquienkult und auch übrigens keine Heiligen. Der anfangs erwähnte Seelsorger Hartmut Th. sagte mir zu dem Thema: „Bei uns in der evangelischen Kirche sind alle heilig.“

Gibt es Wunderheilungen?

Erstaunlich ist, dass sich der Reliquienkult und der Glaube an Wunderheilungen bis heute gehalten hat, wenngleich er zumindest in Zentraleuropa deutlich verblasst ist. Ausprobieren kann nicht schaden, denken viele und kosten einmal vom Wasser einer Heilquelle. Speziell die immer wieder in den Medien kolportierten Wunderheilungen werden aber in der Wissenschaft freilich nicht ernst genommen. Spontane Remissionen sind zwar bekannt und noch nicht hinlänglich erforscht. Lassen spontane Remissionen eine Lücke für Gott? Ich fürchte, nein. Von Wunderheilungen in der Gestalt, dass ein Beinamputierter auf einmal – schwupp – sein Bein wieder hat oder dieses zumindest nachwächst, ist nichts bekannt. Für einen allmächtigen Gott wäre es aber ein Leichtes, ein Bein wieder herzuzaubern, hat er doch Adam einfach so aus Lehm erschaffen. Das bedeutet: Wenn keine Gliedmaßen zurückkommen, dann sind spontane Remissionen wie ein weggeschrumpfter Tumor nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht göttlich initiiert. Heißt: Wenn Gott nur das eine macht, etwas anderes, Ähnliches aber nicht, dann ist das weder konsequent noch stringent.